Aborder la démographie en Afrique et les migrations sans déni ni alarmisme

Dans ce débat, la voie du chercheur est étroite.

Des statistiques problématiques, mais qui vont toutes dans le même sens

Naturellement, on pourrait s’en sortir par défaut, en soulignant que la plupart des statistiques africaines sont contestables en raison des difficultés rencontrées dans nombre de pays pour conduire des enquêtes crédibles.

Il n’empêche que même les fourchettes basses sont élevées, et les courbes de croissance – minimales, maximales et médianes – toujours fortement ascendantes. Selon The World Population Prospects : The 2017 Revision, émanant du département des Affaires économiques et sociales de l’ONU, l’Afrique compte 1,256 milliard d’habitants, contre 640 millions en 1990. Sa population a donc doublé en un quart de siècle.

Si l’on ne retient que les chiffres essentiels, on note que son taux moyen de fécondité est de 4,7 enfants par femme (contre 2,2 en Asie et 2,1 en Amérique latine). Mais il atteint 7,4 au Niger – ce qu’avait bien lu Emmanuel Macron – ou encore 6,6 en Somalie et 6,3 au Mali. La pyramide des âges affiche une base très évasée, puisque 60 % des Africains ont moins de 25 ans. À ce rythme, on estime que l’Afrique comptera 1,704 milliard d’habitants en 2030, 2,528 milliards en 2050 et 4,468 milliards en 2100. Soit à cet horizon 40 % de la population mondiale, contre 17 % en 2017.

Le courage des précurseurs

Toutes ces données sont connues et généralement admises, mais elles ont souvent été enfouies dans le non-dit parce qu’elles génèrent un malaise dans les opinions publiques, et plus particulièrement dans les milieux scientifiques. Il a donc fallu beaucoup de patience et un certain courage à quelques auteurs, et notamment – surtout ? – en France, pour commencer à tirer la sonnette d’alarme malgré la réprobation de nombre de chercheurs.

L’un de ces précurseurs, Jean‑Pierre Guengant, résumait très bien la controverse dans un article de 2011 cosigné avec le démographe belge de la Banque mondiale John F. May: « Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les néo-malthusiens et les développementistes se sont violemment opposés, surtout dans les années 1960 et 1970. Les premiers présentaient le contrôle des naissances comme une condition indispensable au développement des pays qualifiés alors de “sous-développés”. Pour les seconds, seules des politiques vigoureuses en faveur du développement pouvaient permettre aux pays du Sud de sortir de leur situation, le développement socio-économique entraînant la réduction de leur fécondité, d’où le slogan “le développement est le meilleur contraceptif” ».

On se souvient des critiques récurrentes formulées – notamment en Europe – contre le Population Council, créé par John D. Rockefeller III en 1952 et financé par sa fondation, dans le but plus ou moins avoué d’encourager la contraception dans les pays « sous-développés ».

Parallèlement, les chercheurs et les politiques adoptaient, selon Stephen Smith (La Ruée vers l’Europe, Grasset, 2017, p. 61), trois types d’attitude dans la seconde moitié du XXe siècle : ce qu’il appelle avec bienveillance « l’inattention » (très peu d’études étaient consacrées au lien entre démographie et pauvreté au sud du Sahara), mais aussi le déni, et enfin la maladresse (wealth in people, la population est une richesse).

« Dans la chambre à coucher… »

Ces réactions demeurent d’actualité, ainsi qu’on a pu le constater lorsque Emmanuel Macron a déclaré, en marge du Sommet du G20 en juillet 2017 :

« Quand des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien. »

Outre les commentaires indignés de ses opposants traditionnels, il s’attira les foudres d’Angélique Kidjo :

« Moi ça ne m’intéresse pas qu’un Président, d’où qu’il vienne, dise à des millions [d’Africains] ce qu’ils doivent faire dans leur chambre à coucher ». (TV5 Monde, 10 septembre 2017).

De la part de l’ambassadrice de l’UNICEF, cette déclaration montrait bien à quel point l’incompréhension demeurait grave sur les enjeux démographiques africains. En même temps, on pouvait comprendre que la crainte de la stigmatisation ait pu peser sur bon nombre d’auteurs soucieux de ne pas trop se marginaliser par rapport au mainstream.

Une série de malentendus

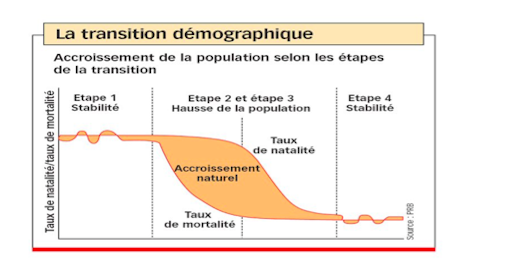

En fait, le premier grand malentendu porte sur la réalité de la transition démographique, dont le moins qu’on puisse dire concernant l’Afrique subsaharienne est qu’elle demeure inachevée, bloquée en fin d’étape 2, avec des taux de natalité qui ne baissent que très lentement.

Influencés (ou non) par les recommandations du Population Council, certains pays avaient pris conscience de la nécessité de mettre en place des politiques de planning familial, parfois assez tôt comme le Kenya (1967) et le Ghana (1970), parfois avec un peu de retard comme le Sénégal et le Nigeria (1988). Mais la plupart de ces campagnes de sensibilisation échouèrent face aux résistances des milieux religieux et faute de moyens, notamment lorsque les programmes d’ajustement structurels asséchèrent les budgets de la santé et de l’éducation.

Le second grand malentendu porte sur la notion de dividende démographique, que les opinions publiques associent souvent à un bénéfice garanti dès lors que la population dite active (comprise entre 20 et 65 ans) est plus nombreuse que la population dite dépendante (moins de 20 ans et plus de 65 ans). C’est évidemment le cas en Afrique, mais la situation est piégeuse.

Dans son ouvrage cité, Stephen Smith évoque Jean‑Michel Severino (Le Temps de l’Afrique, Odile Jacob, 2010) et Serge Michaïlof (Africanistan, Fayard, 2015) qui, dit-il:« ont vaillamment abordé la pyramide africaine des âges, le premier par l’adret, avec l’espoir que le continent bénéficiera d’un dividende démographique quand ses nombreux jeunes auront trouvé un travail rémunéré et le second par l’ubac, dans la crainte que cela n’arrive pas de sitôt et que l’Afrique en crise ne se retrouve dans nos banlieues. »

Il aurait dû ajouter à propos du dividende démographique : du travail dans le secteur formel.

Pour que les 30 millions de jeunes Africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail rendent le dividende démographique bénéficiaire, il faudrait créer autant d’emplois dans le secteur formel, soit 30 millions par an d’ici à 2035. Pourquoi sommes-nous aussi sûrs de ces chiffres ? Parce que ces jeunes ne relèvent pas de la virtualité des projections démographiques : ils sont déjà nés.

Certes, on peut y croire, comme la Banque africaine de développement (BAD) ou l’Institut allemand du développement (DIE), qui pensent qu’un chiffre de l’ordre de 20 millions d’emplois créés annuellement est tenable. Mais on peut aussi en douter, ne serait-ce que parce que nulle amorce de ce processus n’est actuellement visible dans le paysage économique africain, qui continue à être largement dominé par l’informel. Alors la tentation de la migration risque d’être forte.

L’inévitable soupape migratoire

L’hypothèse de la soupape migratoire a longtemps été considérée comme inutilement alarmiste, et les auteurs qui osaient en parler à la fin du XXe siècle restaient très prudents. Jean‑Pierre Guengant lui-même soulignait, dès 2002, que la conjugaison « des arrivées massives sur le marché de l’emploi des pays du Sud, qui ne seront pas capables de les absorber, des facilités de déplacement, des informations sur les lieux de destination, etc. » conduirait inévitablement à des migrations internationales. Mais il restait sur le terrain du « développement » et ne se hasardait pas (encore) sur celui de la démographie.

En 2015 (Africanistan), Serge Michaïlof s’est affranchi du déni, au risque de la provocation affichée dans son sous-titre (« L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ? »). En reprenant les courbes de la démographie africaine, il rappelait que si l’on ne faisait rien, au plan de la démographie et du développement, on s’exposerait aux migrations massives vers l’Europe. Surfant entre les tabous, son ouvrage illustrait l’étroitesse du chemin qui s’ouvre actuellement aux chercheurs, parce que son argumentaire pouvait servir – bien involontairement – la cause de l’extrême droite.

Dans son dernier essai (La Ruée vers l’Europe, 2017), fort bien documenté et solidement argumenté, Stephen Smith va encore plus loin. L’ancien journaliste de Libération et du Monde, actuellement enseignant-chercheur à Duke University (États-Unis), affiche les chiffres cités supra (l’Afrique comptera 2 milliards d’habitants en 2050) et établit un parallèle avec la situation européenne au XIXe siècle : entre 1850 et 1914, alors que la population de l’Europe passait de 200 à 300 millions, plus de 60 millions d’Européens migraient vers les États-Unis (43 millions), l’Amérique latine (11 millions), l’Australie (3,5 millions) et l’Afrique du Sud (1 million).

Sur cette base, Stephen Smith fait l’hypothèse qu’une vague migratoire analogue entre l’Afrique et l’Europe pourrait atteindre des proportions telles qu’on compterait 150 à 200 millions d’Afro-Européens en 2050. Pour lui, ce mouvement massif de population ne serait donc pas un événement exceptionnel dans l’histoire du monde : il suffit juste de ne pas rejeter l’hypothèse a priori, au motif que celle-ci risque d’être brandie comme un épouvantail par les populistes européens.

Dans un débat publié en février par L’Obs, Stephen Smith était d’ailleurs interpellé sur ce sujet par Michel Agier en ces termes : « À qui faites-vous signe en écrivant cela ? À qui faites-vous peur ? »

« Une partie du destin de l’Europe se joue avec l’Afrique »

Tout est dit dans ces deux questions. Faut-il alors avoir peur d’écrire, ou bien faut-il passer sous silence des données qu’on regrettera peut-être, dans dix ou quinze ans, d’avoir occultées ? Faut-il négliger ce sondage Gallup (2016) indiquant que 42 % des Africains âgés de 15 à 24 ans (et 32 % des diplômés du supérieur) déclaraient vouloir émigrer ? En intitulant sa chronique du 8 février 2018 dans Le Monde : « Une partie du destin de l’Europe se joue avec l’Afrique », Alain Frachon a pris bien soin d’ajouter : « que nous le voulions ou non ».

Il semble de plus en plus clair que les opinions publiques européennes « ne le veulent pas », si l’on en juge par les résultats des élections les plus récentes en Italie, en Pologne, en Grande Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie. « La crise migratoire a retourné l’opinion publique européenne », écrit Sylvie Kauffmann (Le Monde), dans sa chronique du 7 mars 2018. Et elle insiste un mois plus tard : « La droite identitaire devient mainstream. Elle évince la droite classique, et pas seulement en Europe centrale » (4 avril 2018).

Traiter l’immigration africaine en Europe à sa juste dimension

Pour autant, les chercheurs qui ne partagent pas cette idéologie de rejet doivent-ils laisser le champ libre aux auteurs qui ont théorisé cette « menace migratoire », s’inscrivant dans la filiation de Jean Raspail, dont Le Camp des Saints (Robert Laffont, 1973) était devenu le livre de chevet de Steve Bannon, l’ex-conseiller anti-immigration de Donald Trump ? Nous avons laissé passer Bat Yé’or (Eurabia, Godefroy, 2006) et Renaud Camus (Le Grand Remplacement, Chez l’auteur, 2011) sans opposer de contre-feu digne de la recherche universitaire française en sciences sociales.

En 1991 pourtant, Jean‑Christophe Rufin – au-dessus de tout soupçon dans le présent débat – nous avait prévenus dans L’Empire et les nouveaux barbares : un nouveau limes était insidieusement en train de se dresser entre un Nord trop riche et un Sud trop pauvre. En 2001, il avait insisté dans la nouvelle édition de son livre prémonitoire sur la nécessité de regarder les choses en face. Mais, là encore, nous avions préféré regarder ailleurs.

Ainsi la démographie africaine doit-elle être abordée dans sa profondeur et dans son intégralité, sans tabou, en rappelant que deux des plus grandes puissances mondiales actuelles ne le seraient sans doute pas aujourd’hui si elles n’avaient pas conduit, en temps utile, des politiques de population drastiques.

![]() De même, l’immigration africaine en Europe doit être traitée à sa juste dimension, en tenant compte à la fois de tous les paramètres chiffrés qui la sous-tendent, des obligations humanitaires qui sont celles des pays d’accueil, et des équilibres socio-économiques qu’il conviendra d’ajuster sans passion. Donc en évitant l’alarmisme et le déni, et sans craindre « l’approbation venue du mauvais côté », pointée par Hans-Magnus Enzensberger (Culture et mise en condition, Le Goût des idées, 2012) à propos des schémas totalitaires de la pensée.

De même, l’immigration africaine en Europe doit être traitée à sa juste dimension, en tenant compte à la fois de tous les paramètres chiffrés qui la sous-tendent, des obligations humanitaires qui sont celles des pays d’accueil, et des équilibres socio-économiques qu’il conviendra d’ajuster sans passion. Donc en évitant l’alarmisme et le déni, et sans craindre « l’approbation venue du mauvais côté », pointée par Hans-Magnus Enzensberger (Culture et mise en condition, Le Goût des idées, 2012) à propos des schémas totalitaires de la pensée.

Christian Bouquet, Chercheur au LAM (Sciences-Po Bordeaux), professeur émérite de géographie politique, Université Bordeaux Montaigne

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

Commentaires

Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.